マンションで屋上防水工事を検討中の方に必見!塗膜防水工法でのメンテナンスの特徴をご紹介

こんにちは。

1961年の創業より東京都墨田区・江東区・台東区・江戸川区を中心に

大規模修繕、塗装、防水、リフォーム、リノベーション工事を行うベストウイングテクノです。

マンションの屋上は定期的な防水工事が必要です。

経年劣化した状態の屋根やひび割れなどのある状態の屋根をそのままにしておくとさまざまなトラブルになります。

しかし防水には色々な種類があるため、どれを選べば良いのかお困りの方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は「マンションの屋上防水で使われる塗膜防水工法」についてご紹介します!

この記事を読んで、業者選びや依頼内容を検討する参考にしてみてくださいね!

マンション屋上の防水工事とは?

屋上防水とは、マンションのように傾斜がない陸屋根に防水加工を施す防水工事です。

一軒家の屋根には傾斜があり、雨水が流れていくようになっていますが、平面の屋根では雨水が流れず溜まってしまうことがあります。

そのため、防水が不十分であったり、防水加工が劣化したりしていると、雨漏りにつながることもあります。

以下で防水工事を行う理由などをさらに詳しく解説します。

なぜ行わないといけないのか

マンションのエントランスや共用部などは、多くの人の目に留まるところでもあるため、定期的に手入れをしているでしょう。

しかし、屋上はほとんど人目につくところではないために手入れを怠りがちです。

屋上は紫外線や雨風の影響を受けて日々劣化しているので、

屋上のトラブルはいずれ、マンション内部にも影響を与えます。

防水加工が施されていますが、この防水加工も劣化していくため、雨水が屋上から建物内に侵入し、雨漏りが発生することがあります。

また防水機能の劣化だけでなく、屋根の雨水が排出されるよう取り付けられているドレンに汚れやゴミが溜まってしまうと、本来流れ出るはずの雨水が屋上に溜まり、漏水につながることもあるでしょう。

雨漏りが起きれば、修繕が必要になるのはもちろんのこと、入居者に迷惑をかけてしまいます。

場合によっては保証などをする必要もあるでしょう。

そうならないためにも・・・定期的な屋根の防水工事やメンテナンスは必要不可欠です。

工事はどれくらいの周期で行うもの?

屋上の防水加工には耐用年数があり、その期間が終わるまでには、再度防水工事をするのが良いでしょう。

使用した防水材などにより耐用年数は異なりますが、一般的には10年前後に一度は工事が必要です。

なかには25年ほど持つものもあるため、工事の手間を減らしたい場合は、そのように業者へ依頼する際に相談してみましょう。

また、耐用年数に関係なく、天候や建物のおかれている環境により、劣化が早い場合もあります。

定期的にセルフチェックしたり、業者へ点検を依頼してチェックしておくのも、トラブルを防止する策として重要です。

マンションで屋上防水工事を検討中の方へ

おすすめ記事をあわせてご覧ください。

★マンションの屋上防水工事とは?種類や特徴など基礎知識を解説!

→マンションの屋上防水工事について種類やそれぞれの特徴、基礎知識について

わかりやすくご紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね!

★マンションの防水工事には種類がある?主な4つの素材とそれらの工法を解説!

→防水工事の基礎知識や主な4つの素材とその工法について

それぞれの特徴やメリットなどを詳しくご紹介しています。

マンションの大規模修繕工事・防水工事を検討する参考にしてくださいね!

防水工事の工法について

防水工事にはいくつかの工法があります。主な3つの防水工法を解説していきます。

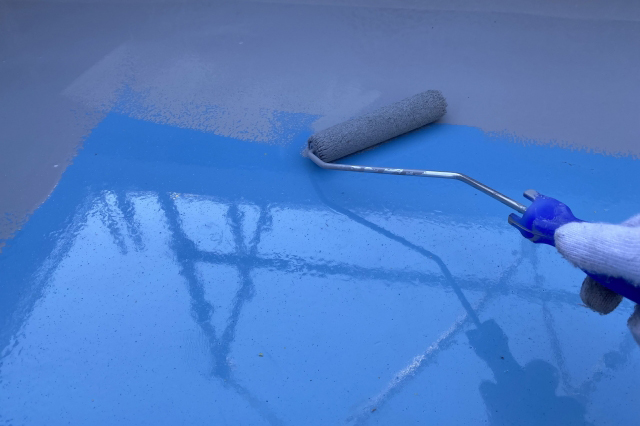

塗膜防水とは

どんな屋上でも施工しやすく、耐用年数は5〜15年です。

塗膜防水は液体状の防水材をローラーで塗り広げて硬化させ、防水被膜を形成させる工法です。

塗膜防水は主にウレタン防水とFRP防水の2種類に分けられます。

塗膜防水に使われる素材には、ウレタン防水・FRP防水・アクリルゴム防水があります。

液状の樹脂のため、複雑な形状でも施工がしやすく、どのような屋上でも施工しやすいのが特徴です。

工事費用も比較的安価であるため、多くの屋上工事で使用されています。

アスファルト防水とは

アスファルト防水には熱工法・トーチ工法・常温工法の3種類の工法があります。

ほかの施工法と比べて費用はかかりますが、耐用年数が15〜25年であり、他の工法と比較してメンテナンスの周期が長いことが特徴です。

また熱工法やトーチ工法は、アスファルトを熱するために工事中に煙やにおいが発生します。近隣住民への迷惑になる可能性もあるので、配慮が必要でしょう。

シート防水とは

シート防水は、防水性のシートを屋上の形状に合わせて貼る工法です。

素材には塩ビ製や加硫ゴム製などがあり、耐用年数は10〜15年程度です。

下地処理が不要で工期が短く、技術の差が出にくいことも特徴といえるでしょう。

シートを貼り付ける工法のため、凹凸のない広い屋上には向いていますが、複雑な形状の屋上には向いていません。

塗膜防水の種類と特徴

先ほど解説したように防水工事のなかでも、塗膜防水は屋上の形状を問わず行える施工方法のため、多くの屋上に適しています。

塗膜防水は主にウレタン防水とFRP防水の2種類に分けられます。

塗膜防水のなかでも、多くの工事に取り入れられているウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗り重ねて、化学反応で硬化させて防水層をつくります。

またFRP防水は、Fiber Reinforced Plasticsという繊維強化プラスチックと不飽和ポリエステル樹脂に硬化剤を混ぜ、ガラス繊維などの補強材と組み合わせて施工する工法です。

多くの施工に用いられているウレタン防水とFRP防水について、メリットとデメリットをご紹介します。

ウレタン防水

<<メリット>>

ウレタン防水は、液状の防水剤を塗る施工方法のため、複雑な形状に適しています。

現状の防水層を剥がさず上から重ね塗りが可能です。

そのため、工期が短くて済むため、人件費の削減ができ、コスト削減にもなります。

ほかの防水材と比べて比較的軽量であるため、建物への負担も少なく、継ぎ目がないため仕上がりも綺麗です。

<<デメリット>>

液状の防水剤を手作業で塗る工法であるため、塗膜面の均一性が難しく、仕上がりが職人の技術によってバラつく可能性があります。

塗装にムラがあると、劣化を早める原因にもなるので、注意が必要です。

下塗りや上塗りなどの工程で、都度乾燥させる必要がありますが、雨や湿気の多い時期だと乾燥が十分に行えず、効果不良になる可能性もあります。

そのため天候不良のときには無理に施工せず、工事を延期することも大切です。

さらに5〜6年ごとにトップコートの塗り替えも必要なので、計画的に防水工事を実施するようにしましょう。

FRP防水

<<メリット>>

FRP防水は、ウレタン防水と同様にほかの防水材と比較して軽量のため、建物への負担が少ないことが特徴です。

耐久性や摩耗性、防水性にも優れているため、屋上だけでなく、人が歩く可能性のある屋外の共用部にも適しています。

また屋上駐車場に使われることもあります。

またFRP防水は硬化がとても早いことも特徴で、施工範囲によっても異なりますが、1〜2日で工事が終了することもあります。

<<デメリット>>

FRP防水は優れた防水剤である反面、ほかの防水材に比べて費用が高くなる可能性があります。

またポリエステル樹脂は独特のにおいがするため、完全に乾くまで硬化するまではにおいが気になる場合もあるでしょう。

さらにFRP防水は伸縮性があまりなく、収縮する木造などを使用した場所では、ひび割れが起きることもあるため、適していません。

木材だけでなく、下地が鉄の場合も向いていません。

塗膜防水はいつ行えば良いの?

定期的なメンテナンスが必要なマンションの屋上防水ですが、どれくらいの周期で行う必要があるのでしょうか。

適切な周期や、周期に関係なくすぐに補修しなければいけない状況についても解説します。

塗膜防水をやり直す適切な周期

塗膜防水は工法の種類などによって耐久年数が異なりますが、大体10〜15年に一度は防水工事をする必要があります。

なお、一般的にウレタン防水は12年前後、FRP防水は10年前後の耐久年数であるため、劣化状況もみながら耐用年数をすぎる前に工事を検討しましょう。

こんな症状が出たら早めに補修

耐用年数はあくまで目安であり、マンションのある環境や紫外線・雨風を受けた度合いによって劣化の進み具合に差が出ます。

そのため、定期的に屋上に入りチェックして、次のような症状がみられたら早めに業者へ相談し、より詳細に点検してもらうのがおすすめです。

■表面のひび割れ・剥がれ

防水層の表面に塗られているトップコートの劣化で、ひび割れや剥がれの症状が起こる可能性があります。

そのままにしておくと、そこから雨水が浸入して雨漏りの原因になり得るため補修して対処しましょう。

■色褪せ・退色

色褪せや退色は、トップコートに紫外線があたって劣化することが原因で起こる症状です。

そのほかにも人が歩くような場所であれば、摩耗で表面にダメージを受けることで起きることもあります。

施工したばかりのときにグレーだった表面が、白っぽく変化するため、色の状態をチェックすると良いでしょう。

■コケや草が発生している

コケや草がみられた場合は、防水層に水が回ってしまっている恐れがあります。

また根が下地へダメージを与え、ひび割れが起こる可能性もあるため、早めに撤去しなければいけません。

屋上の塗膜防水工事の流れ

最後に塗膜防水工事で、ウレタン防水の工法を用いた場合の流れを解説します。

実際に工事をする際には、どのような作業があるのかを把握しておけば、見積もりを取る際にも役立にたちます。

ぜひ参考にしてみてください。

コンクリートを洗浄する

まずは施工箇所を高圧洗浄機で汚れを落とします。溜まったゴミやホコリも取り除いて、塗膜が形成しやすくなるようにして、洗い終わったあとはよく乾かします。

ひび割れを補修する

ひび割れ・剥がれがある場合には、下地を塗る前に丁寧に目地をパテやシーリングなどで埋めて補修していきます。

補修を怠ると、いくら上から綺麗に新しい塗膜を塗っても、ひび割れ・剥がれのある箇所から再び防水塗膜が痛み出してしまいます。

マスキングテープで養生する

塗りに入る前に、塗料がついてはいけない箇所は、丁寧にマスキングテープなどを使って保護して準備完了です。

塗料を塗る

塗料は次のように重ね塗りをしていきます。

■下地処理

ケレンといわれる下地処理をすることで、塗装面の凹凸をなくし、面全体を均一化させられます。

下地処理で塗装面を均一化させると、防水工事の仕上がりがより綺麗になるため、重要な工程です。

■プライマー

下地処理が完了したら、その上からプライマーを塗布します。

プライマーを塗り終えたら、素早く下塗り作業に入るようにしましょう。

■下塗り・上塗り

均一に塗れるよう、丁寧に作業します。

また下塗りが終わったら一度きれいに乾燥させて、上塗りをします。

トップコートを塗る

上塗りもしっかり乾いたら、最後にトップコートを塗って工事完了です。

トップコートは紫外線から防水層を守るために必要不可欠な作業なので、丁寧に行います。

また、防水効果を維持するために定期的にトップコートの塗り直しを実施しましょう。

【参考記事】あわせてご覧ください。

★ 4種類の防水工事(FRP・ウレタンなど)の特徴と施工業者の選び方

まとめ

今回は、マンションの屋上に行う防水工事のなかでも、塗膜防水について詳しくご紹介しました。

屋上防水は経年劣化や紫外線・雨風の影響で防水効果が落ちてしまうため、10年に一度程度は工事をし直すのがおすすめです。

また、普段からトラブルを未然に防ぐために補修が必要な箇所がないかこまめに屋上の状態を目視チェックしておきましょう。

ベストウイングテクノは、創業以来60年以上にわたり大規模修繕工事を行っております。

ビル・マンション・アパート、工場、倉庫の塗装工事や修繕工事の実績も豊富です。

ぜひ安心してお問合せくださいね。

★お問合せはコチラ★

![]()

【この記事の監修者プロフィール】

ベストウイングテクノ株式会社

(特定建設業許可 東京都知事(般-5) 第895 号)

代表取締役社長 岡本 仁(おかもと ひとし)一級建築施工管理技士

ベストウイングテクノ(東京都墨田区)は1961年の創業以来50年以上にわたり、大規模修繕工事、塗装工事、防水工事、内外リフォーム工事、リノベーション工事に携わってまいりました。半世紀以上の経験を活かして、皆様に役立つ情報をご提供いたします。

受付時間:8:30~18:00(日・祝日は除く)

☎ 0120-051-871

Instagramアカウント → @bestwingtechno

URL<外部リンク> → https://www.instagram.com/bestwingtechno